Oleh Mario Angkawidjaja, Pemohon Uji Materiel No. 85/PUU-XXII/2024

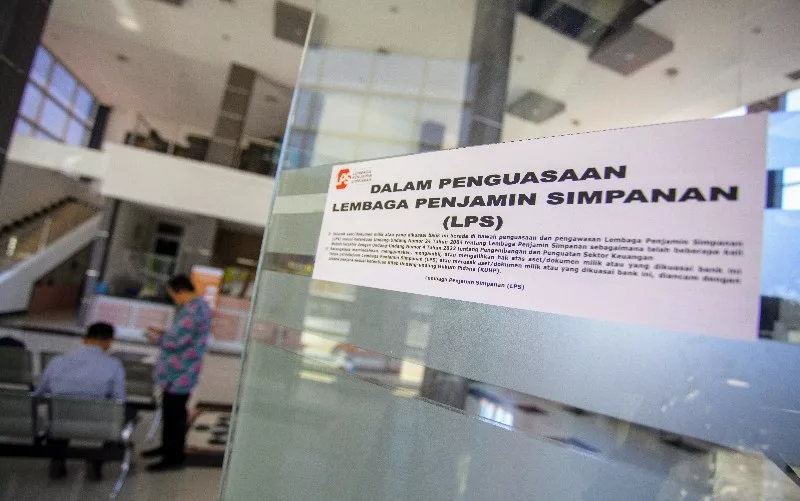

DALAM beberapa bulan terakhir, saya bersama rekan-rekan sejawat dari dunia akademik memutuskan untuk menentang konstitusionalitas Pasal 7 angka 57 dan angka 6, serta Pasal 276 angka 13 UU 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) melalui mekanisme judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK). Kami terdorong oleh kekhawatiran yang mendalam akan implikasi serius yang dapat secara potensial ditimbulkan oleh UU ini terhadap independensi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan yang lebih penting lagi, terhadap hak-hak konstitusional nasabah di seluruh Indonesia atas kepastian hukum.

Pada dasarnya, permohonan kami menyasar dua pokok ketentuan. Pertama adalah ketentuan yang mengharuskan rencana kerja dan anggaran tahunan LPS untuk mendapat persetujuan Menteri Keuangan. Kedua adalah ketentuan yang memberikan kewenangan kepada LPS untuk menempatkan dana pada bank dalam penyehatan berdasarkan permintaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Baca Lengkap Seluruh Artikel dengan Berlangganan

- Free 4 Bulan Infobanknews Premium

- Durasi 1 Tahun

- Rp 416 / hari

- Free 2 Bulan Infobanknews Premium

- Durasi 6 Bulan

- Rp 461 / hari

- Free 1 Bulan Infobanknews Premium

- Durasi 3 Bulan

- Rp 466 / hari

- Durasi 1 Bulan

- Rp 500 / hari