Oleh Eko B. Supriyanto, Chairman Infobank Media Group

PETRUK Dadi Ratu. Istilah ini hidup di Jawa — untuk melukiskan ketidakbecusan pemimpin yang terkaget-kaget. Jujur. Selama 10 tahun terkahir ini, tidak dipusat, tidak di daerah terjadi gelombang “Petruk Dadi Ratu”. Bahkan, di kementerian dan badan banyak petruk-petruk yang lucu.

Mendadak jadi pejabat, jadi anggota dewan, jadi menteri. Terkaget-kaget dan berperilaku “kere munggah bale” – atawa “orang kaya baru” yang miskin etika dan norma sosial. Jadi pejabat yang penting bukan kemampuan, tetapi “kedekatan” telah menjadi budaya di banyak lembaga publik.

Lakon Petruk Dadi Ratu sebagai sebuah simbol ketidakbecusan pemimpin. Atau, seorang yang tidak layak menjadi pemimpin. Tapi, dipaksakan menjadi pemimpin. Hasilnya adalah malah menimbulkan kekacauan. Tidak ada moralitas dan kepemimpinan. Bahkan, Petruk Dadi Ratu merupakan fenomena yang benar-benar terjadi di Indonesia, di banyak struktur kelembagaan.

Petruk Dadi Ratu dalam konteks ini adalah tak adanya meritokrasi di banyak struktur kelembagaan. Misalnya, rekrutmen pegawai negeri. Ya, meskipun ada seleksi CPNS, praktik “jalur khusus” (putra daerah, anak pegawai, rekomendasi politik) masih marak.

Juga, penunjukkan direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Asli, berdasarkan koneksi politik, bukan track record bisnis. Contoh: kondisi BUMN yang jeblok namun direksinya bergaji tinggi. Orang yang tak punya latar belakang korporasi tiba-tiba menjadi direksi atau komisaris di BUMN. Atau, misalnya yang penting lulusan Taruna Nusantara, atau dari partai tertentu.

Terdengar bisik-bisik pengangkatan hakim & jaksa. Disinyalir masih ada “mahkamah dagang” atau “jaksa pesanan” yang terkait dengan politik dan uang. Di lembaga-lembaga, seperti Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Bank Indonesia (mulai goyah soal meritokrasi) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah ada calon “jadi” dari atas. Titipan dari “langit” politik. Seleksi hanyalah formalitas.

Menurut Infobank Institute, meritokrasi bukan sekadar prinsip rekrutmen. Tapi, jantung dari rasionalitas kelembagaan. Dalam gagasan Infobank Institute meritokrasi adalah fondasi bagi terciptanya institusi yang mandiri, profesional, dan berorientasi pada pencapaian kolektif—bukan pada kepentingan primordial atau patronase.

Sedangkan dalam konteks ekonomi politik, lembaga yang meritokratis adalah mesin utama bagi alokasi sumber daya yang efisien, inovasi, dan akuntabilitas publik. Ia menjamin bahwa posisi kritis diisi oleh yang paling kompeten, bukan yang paling dekat dengan kekuasaan atau yang paling loyal secara ideologis.

Tanpa meritokrasi, lembaga menjadi “tumor” dalam tubuh negara. Mereka menghisap energi publik untuk melayani segelintir elite, menggerogoti kapasitas negara dalam melayani rakyat. Pada akhirnya meracuni seluruh ekosistem demokrasi dan perekonomian.

Bahaya Laten Tanpa Meritokrasi

Menurut diskusi terbatas Infobank Institute ada tujuh hal laten jika tak ada meritokrasi. Satu, tanpa meritokrasi, jabatan menjadi komoditas dagang atau alat balas jasa. Akibatnya, menciptakan ekonomi biaya tinggi di semua lini. Setiap kebijakan, proyek, atau regulasi dibebani oleh “biaya siluman” ketidakmampuan dan kepentingan pribadi.

Bahkan, investasi mundur karena prosedur yang dipenuhi oleh orang-orang yang tak kompeten. Inovasi mati karena kepemimpinan diisi oleh para pelindung politik, bukan visioner. Negara kehilangan daya saingnya di tingkat global karena sumber daya manusia kuncinya dimanipulasi untuk kekuasaan, bukan untuk prestasi.

Dua, lembaga atau organisasi yang dipenuhi oleh nepotisme dan patronase akan mengalami institutional decay (membusuk). Mereka tak lagi berfungsi sebagai penyelesai masalah. Tapi, menjadi pencipta masalah baru. Birokrasi berbelit, pengadilan tak adil, pelayanan publik buruk—semuanya bermuara pada satu titik, penghianatan terhadap prinsip merit.

Tiga, tanpa meritokrasi, demokrasi hanya menjadi ritual pemilihan, sementara substansi kekuasaan direbut oleh oligarki yang bersembunyi di balik jabatan-jabatan strategis. Politik menjadi arena transaksional, bukan pertarungan gagasan. Kebijakan publik dirancang untuk melayani kepentingan kroni, bukan kepentingan nasional.

Dampak ekonomi-politiknya? Kesenjangan yang melembaga. Yang kaya dan berkuasa semakin menggenggam akses terhadap sumber daya negara. Sementara, rakyat kecil terperangkap dalam kemiskinan struktural. Meritokrasi sebenarnya adalah benteng terakhir untuk mencegah demokrasi menjadi kedok bagi tirani minoritas elite.

Empat, dalam percaturan global, negara yang lemah kelembagaannya akan menjadi pinggiran dari kekuatan ekonomi-politik dunia. Tanpa meritokrasi, tak akan mampu menghasilkan birokrat yang tangguh, diplomat yang cerdik. Atau, teknokrat yang inovatif. Negara akan tergantung pada konsultan asing, utang luar negeri, dan eksploitasi sumber daya alam secara masif tanpa nilai tambah. Kedaulatan ekonomi “dijual” demi kelanggengan kekuasaan segelintir orang. Para penjilat tumbuh subur.

Lima, kekuasaan diraih dengan uang, lalu kekuasaan digunakan untuk mengembalikan uang tersebut dengan cara menguasai sumber daya negara. Ini adalah siklus “setan” yang mengecilkan ruang publik dan menghancurkan ekonomi kerakyatan.

Bisa jadi demokrasi menjadi pasar “lelang”. Pemilu dan pilkada dijadikan ajang investasi bagi calon — yang nantinya akan membalas dengan kontrak atau jabatan. Kebijakan publik tidak pernah untuk kepentingan jangka panjang. Karena, pengambil keputusan hanya berpikir pada periode kekuasaannya. Atau, bagaimana membalas budi kroni.

Enam, terjadi “pembusukan” kapasitas kelembagaan. Keputusan strategis diambil oleh orang yang tak menguasai bidangnya, menghasilkan kebijakan yang salah secara teknis. Contoh: rencana infrastruktur tanpa kajian engineering yang memadai, atau kebijakan moneter yang diambil oleh politisi tanpa memahami makroekonomi.

Profesionalisme digantikan oleh budaya “asal bapak senang”. Laporan dibuat untuk menggembirakan atasan, bukan mencerminkan realitas. Auditor tidak berani menyoroti penyimpangan, konsultan dipilih karena kedekatan, bukan kualitas analisis. Lebih ngeri lagi, kebijakan tidak bisa dijalankan bukan hanya karena pejabat di bawahnya kualitas KW2 saja, tapi visinya lebih banyak pencitraan.

Tujuh, terjadi fragmentasi sosial dan kecemburuan struktural. Masyarakat terbelah antara “kelompok dalam” dan “kelompok luar”. Solidaritas sosial runtuh karena setiap orang melihat kesuksesan bukan dari kerja keras, tetapi dari kedekatan dengan kekuasaan.

Bahkan, orang-orang terbaik, frustasi akan pergi ke lingkungan yang menghargai kompetensi. Negara kehilangan talenta terbaiknya, yang justru dibutuhkan untuk membangun. Selanjutnya, terjadi krisis legitimasi. Kaum muda kehilangan kepercayaan pada sistem. Mereka mungkin berpaling pada “radikalisme”, atau “apatisme” total—keduanya berbahaya bagi masa depan demokrasi.

Meritokrasi bukan hanya soal keadilan. Tapi, soal kelangsungan hidup. Jadi, negara yang “mengabaikan” meritokrasi sedang melakukan bunuh diri secara perlahan. Ia membangun menara dari pasir di tepi tsunami kompetisi global. Ia mengorbankan masa depan generasi demi kepentingan sesaat para elite.

Namun, perlu diingat, meritokrasi pun bukan mantra suci tanpa cacat. Ia bisa terjebak dalam formalisme, atau menjadi alat legitimasi bagi ketidaksetaraan baru. Tapi bahaya tanpa meritokrasi jauh lebih nyata dan menghancurkan. Ia adalah jalan pasti menuju negara gagal.

Juga, tanpa meritokrasi, negara tidak bangkrut dalam sekejap, tetapi mati perlahan-lahan seperti “kanker”. Organ-organ negara berhenti berfungsi sebagaimana mestinya, lalu masyarakat dipaksa beradaptasi dengan sistem yang sakit—dengan cara menyuap, mencari koneksi, atau pasrah pada ketidakadilan.

Dalam perspektif “Infobank Future Leader Forum 2025” , tanpa meritokrasi itu sama dengan pengkhianatan terhadap cita-cita kemerdekaan. Sebab, kemerdekaan bukan sekadar mengusir penjajah asing, tetapi juga membangun tatanan rasional yang adil, di mana setiap orang dapat berkembang berdasarkan potensinya, bukan berdasarkan garis keturunan atau patronase.

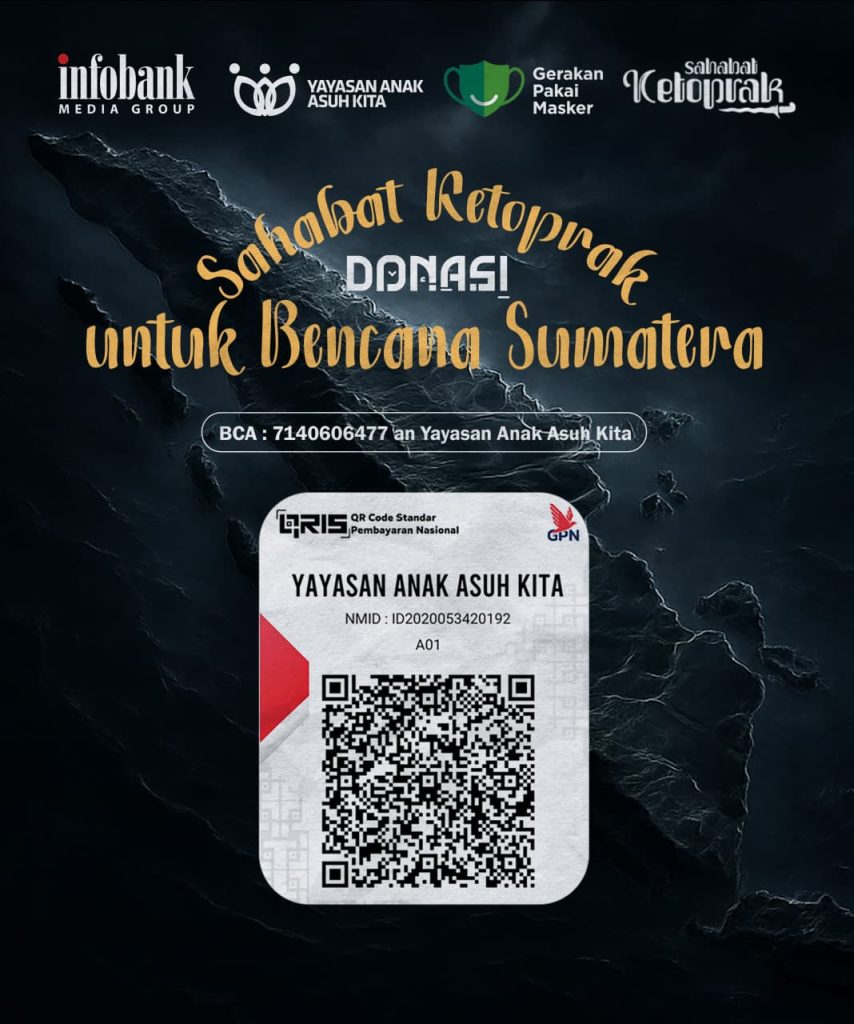

Dan, kini “siklus setan” oligarki sedang berlanjut. Contohnya, bencana banjir Sumatera bukan sekadar bencana iklim, tapi dominasi kerakusan korporasi yang menebang hutan lebih nyata. Tapi, para korporasi tak ada yang diminta bertanggungjawab — seperti tidak terjadi apa-apa. Bahkan, sedang terjadi bencana Bupatinya pergi ibadah umroh. Bencana dijadikan “show” pencitraan.

Jadi, tanpa meritokrasi, Indonesia bukan hanya gagal membangun bangsa—kita sedang membangun “kuburan” bagi generasi mendatang. Sialnya, tanda-tanda hilangnya meritokrasi makin masif di Indonesia. Dan, para penjilat dan sistem politik telah menghancurkan bangunan meritokrasi ini. Ambyarr…